HOME > エンジンオイル交換

エンジンオイルについての基本知識

エンジンオイルとは

エンジンオイルとは、エンジンに使用されている潤滑油です。車にとって、エンジンはとても重要な部分で、人間に例えれば「心臓」です。 エンジンは血液にあたる「エンジンオイル」が無いと全く機能しません。

エンジンオイルの種類

- 種類

- 自動車のエンジンオイルは大別すると、4ストロークエンジン用の「ガソリンエンジンオイル」と「ディーゼルエンジンオイル」の2つです。

ガソリンエンジンオイルとディーゼルエンジンオイルの基本性能は殆ど同じと言っていいでしょう。違う点は、ディーゼルエンジンオイルには、酸を中和させるためのアルカリ分が添加剤として 多く入っているところです。それはディーゼルエンジンは、燃料に軽油を使用しており、軽油の中には硫黄が含まれていて、これが燃焼すると 「硫黄酸化物」になり、この「酸」がエンジン内部を腐食させる原因となるために、中和する必要があるのです。従って「ディーゼルエンジンオイル」をガソリン車に使用しても 問題はありませんが、「ガソリンエンジンオイル」をディーゼル車に使用することは、上記の添加剤のことからお勧めできません。

ガソリン車・ディーゼル車のどちらにも使用できる「ユニバーサルオイル」がお勧めです。

- 製法による分類

- エンジンオイルは「オイルを作る製法」によって「化学合成油」、「部分合成油」、「鉱物油」の3種類に分類されています。これらのことを

「ベースオイル」といい、通常この「ベースオイル」に「添加剤」をプラスしたものを「エンジンオイル」と言います。

「ベースオイル」+「添加剤」=「エンジンオイル」となるわけです。

| 化学合成油 | 鉱物油を化学分解して尚且つエンジン洗浄と環境を考えた添加剤を化学合成させた良質なオイル。成分や分子量を一定にしたもので、コストは高いがあらゆる条件化において安定した高性能を発揮します。 |

|---|---|

| 部分合成油 | 鉱物油に化学合成油あるいは水素化精製油を20%~30%混合したベースオイルで、経済性と性能を併せ持っているが、耐熱性能などは化学合成油には及ばない。 |

| 鉱物油 | 原油から精製されたもので、現在最も一般的に普及しているベースオイル。分子量などはバラバラで揃っていないため、組成が破壊され易い。 |

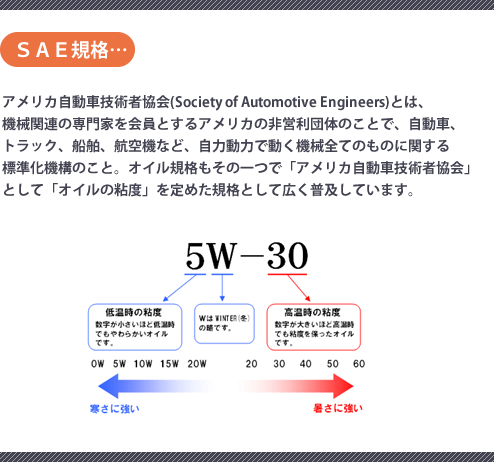

エンジンオイルには、性能を表すいくつかの表示があります。その中で重要なのが粘度とグレードで、クルマや使い方に合った粘度とグレードのオイルの使用を推奨しています。

オイルの粘度は、SAE(アメリカ自動車技術者協会)の分類によって「10W-30」「0W-20」などと表されます。読み方は、まず前半の数字が小さいほど低温で固まりにくい特性があります。

0Wなら零下35℃、5Wは零下30℃、10Wは零下25℃に対応しています。WはWinter(冬)の略で、10Wよりも5Wのほうがエンジン始動時における負荷が小さく、

燃費も良くなります。後半の数字は、高温時の粘度を表していて数字が高いほどオイルが固くなります」。

クルマの使い方に応じてエンジンオイルを選ぶことも大切です。高出力のスポーツカーやターボエンジン搭載車は5W-40などのオイルを、小排気量のクルマや日常走行が中心であれば、

0W-20、5W-20といったオイルを使用すると燃費数値は良くなる傾向にあります。

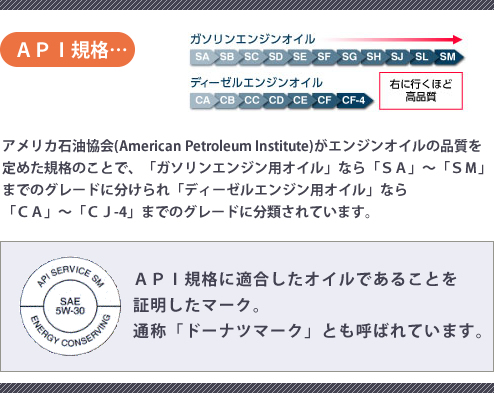

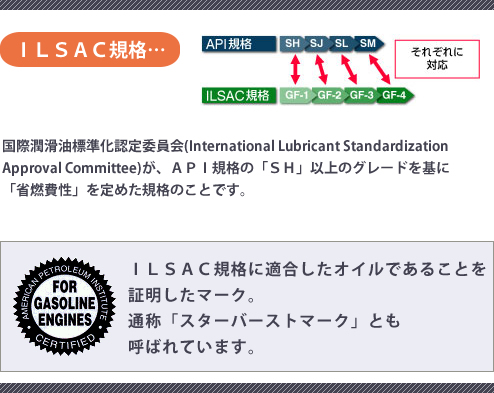

グレードは、API規格とILSAC(GF-5)規格がの2種類が設定されています。

API規格は、米国石油協会(API)とSAE、そしてアメリカ材料試験協会(ASTM)の三者が定める規格です。この規格はガソリンエンジン車はS、ディーゼルエンジン車はCで始まります。

後のアルファベットが進むほど性能が高くなります。最近では省燃費性能を重視する傾向にあります。現在はSN規格が流通していて、こちらもやはり

省燃費性についての試験評価項目に重きが置かれています。

一方のILSAC(GF-5)規格は、日米の自動車工業会(ILSAC)が制定しているもので、API規格に省燃費性能を加えたものです。最新のグレードはGF-5です。

車両取扱説明書やメンテナンスノートなどに記されているので確認しておきましょう。

| API規格 | ILSAC規格 | 特徴 |

|---|---|---|

| SA | 運転条件がゆるやかなエンジンに使用可で、添加物を含んでいないオイル(ベースオイル)。 | |

| SB | 最低レベルの添加物を配合したオイルで、かじり防止・酸化安定性の機能が改善されている。 | |

| SC | 1964~67年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、デポジット防止性・磨耗防止性・サビ止め性腐食防止性が備わっている。 | |

| SD | 1968~71年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、SCより高い品質レベルを備えている。 | |

| SE | 1972~79年型のガソリン車に満足して使用できる品質を持ち、SDより高い品質レベルを備えている。 | |

| SF | 1980年型以降の車に適応。酸化、高温デポジット(堆積物)、低温デポジット、サビ、腐食に対する優れた防止性能を発揮。 | |

| SG | 1989年型以降の車に適応。SFの性能に加え、動弁系の耐摩耗性と酸化安定性が要求され、エンジン本体の長寿命化を果たす性能がある。 | |

| SH | GF-1 | 1993年型以降の車に対応。SGの性能に加え、スラッジ防止性、高温洗浄性に優れる。 |

| SJ | GF-2 | 1996年型以降の車に適応。SHの性能を向上。さらに蒸発性、せん断安定性に優れる。 |

| SL | GF-3 | 2001年度制定。SJに比べ、省燃費性の向上(CO2の削減)・排出ガスの浄化(CO、HC、NOxの排出削減)・オイル劣化防止性能の向上(廃油の削減・自然保護)があげられる。 |

| SM | GF-4 | 2004年制定。SLに比べ、浄化性能・耐久性能・耐熱性・耐磨耗性に優れている。 |

| SN | GF-5 | 2010年制定。SMに比べて、省燃費性能の持続性のさらなる向上や触媒保護性能を強化。 |

2013年2月現在

参考資料等)

出光興産「オイル表示の読み方」

エンジンオイルの規格

品質による規格

ガソリンエンジンオイルの記号は「S」で、実際は「SM」や「SL」などと表記され、ディーゼルエンジンオイルの記号は「C」で、実際は「CD」や「CF‐4」などと

表記されます。

「ユニバーサルオイル」の場合「SM/CD」や「CD/SM」の様に合わせた表記がされ、先に書かれている記号のオイルを基準に製造されたことを意味します。

例:「SM/CD」の場合、先に書かれている「SM」つまり、ガソリンエンジンオイルを基準に製造されたことを意味しています。しかし、 高出力を要する重機やトラックには適さないので、ディーゼルオイルを基準に製造されたものをお勧めします。

粘度による規格

エンジンオイルは「低温時では硬く、高温時では柔らかい」という特性をしていますので「エンジンの種類や運転の状況、住んでいる環境」に合ったエンジンオイルを使用することが必要となります。その粘度を表した代表的なものとして「SAE規格」があります。

SAE規格で「5W-30」などとありますが、これはオイルの「低温時での粘度と高温時での粘度」を表したものです。前の数値(5W)が低温時での粘度で、

「5W」の「W」とは、ウインター(冬)を表し、寒い冬での粘度の度合いを表したものと言うことになります。

この数値が小さければ小さいほど「低温時でも柔らかいオイル」であることを意味します。つまり、「朝一のエンジンの始動性が良い」ことや、低粘度のため「燃費が良い」などの効果があります。

また、後ろの数値(30)は高温時での粘度で、数値が大きければ大きいほど「高温時(エンジンを高回転で回していても)でも、硬さを保ったオイル」であるということです。

スポーツ走行などをする場合に向いています。

「0W-20」や「5W-20」といった非常に低粘度なオイルもありますが、これらは低燃費オイルで、「エコカー」向けのオイルです。燃費が良くなるからといって、お勧めできません。

一般的に、この低温時の数値と高温時の数値の幅が大きいほど、あらゆる走行条件に対応している、と言うことになります。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルはどうして交換が必要なのか

エンジンオイルは使用するにつれて「すす・酸化物」、「熱」、「ブローバイガスの混入」などによって、汚れ、劣化していきます。また、

使用していなくても空気に触れることによって酸化し劣化します。

その他の要因として「油温」があります。エンジンオイルの温度は高すぎても、低すぎてもよくありません。適正温度は90℃~120℃と言われています。

渋滞やスポーツ走行などで、油温が上がり過ぎることや、逆に近所までの買い物や送り迎えで油温が低すぎる状況は、エンジンオイルの性能を劣化させる大きな原因です。

また、エンジンオイルの役割の「潤滑」「密封」「冷却「洗浄」「防錆」の効果も低下し、オイルの劣化を起こします。そのため、「4サイクルエンジン」の場合は、オイル交換が

必要になります。「2サイクルエンジン」の場合は、エンジンオイルは燃料と一緒に燃焼されるため、交換ではなく補充が必要になってきます。

エンジンオイルの交換時期

オイルの劣化は見た目では非常に判断が難しく、また使用状況によっても異なってくるため、一般的な交換時期の目安は「距離」「使用期間」で判断します。

長期間使用したエンジン、あるいはオイル漏れを起こしている場合などはオイル量も減っていきます。そのため、定期的に「オイルゲージ」(エンジンに付いている黄色いフックの細長い

棒状のゲージ)によって油量を確認する必要があります。エンジンオイルの交換は「早すぎるから良くない」と言うことはありません。常日頃のメンテナンスとして「油量の確認」を

怠ってはいけません。

上記した様に、使用するにつれてエンジンオイルの役割の効果も低下し、使用していなくてもエンジンオイルは酸化し、劣化します。従って、交換時期は早いのに越したことはありません。

しかし、費用や手間のことを考え、できるだけ先延ばしにしたいというのが本音でしょう。

交換時期としてよく言われるのは「3,000km~5,000km程度」だと思います。ディーラーやカーショップなどで勧められるのもこのような範囲だと思います。しかし、

車種によって違いはありますが、ガソリンの自然吸気エンジン車の取扱説明書などには、それよりもはるかに長い距離の「10,000km~15,000km、あるいは6ヶ月~1年、

シビアコンディションの場合は、おおよそ半分」という記載があります。

エンジンの種類によっても違い、ディーゼルエンジンの場合は燃料に硫黄分が含まれていることから、ガソリンエンジンに比べてオイルの劣化は早く、そのため交換時期も早まります。

また、「ターボ車」「直噴エンジン」「ロータリーエンジン」なども、自然吸気のガソリンエンジンに比べて厳しい条件下でオイルを使用しているため、

交換時期は早まります。運転状況として、エンジンを高回転まで回す場合(スポーツ走行を含む)と、そうでない場合を比べるとオイルの劣化具合は明らかに違います。

「車種」「エンジン」「オイルの種類」「運転状況」などによって、エンジンオイルの劣化具合は異なってくるため、「3,000km~5,000km程度」というように、距離だけで交換時期を判断するこ

とは少々無理があるように思われます。「3,000kmを超えたあたりからエンジン音がうるさくなった」と感じることもありますが、

これは「オイルの粘度」が新品の状態よりも低下したことが原因ですが、エンジンの寿命を低下させる程の粘度低下ではありません。

また、オイル交換をしたばかりの状態では「加速が良くなった」と感じることもありますが、これは新品なオイルは粘度が高いために、エンジンオイルの「密封作用」がより強く

働いているために起こる現象です。

また、エンジンオイルを交換したばかりなのに「黒く汚れる」というのは、エンジンオイルの特性である「清浄分散作用」が正常に働いていることの証です。故障等ではないのでご安心ください。

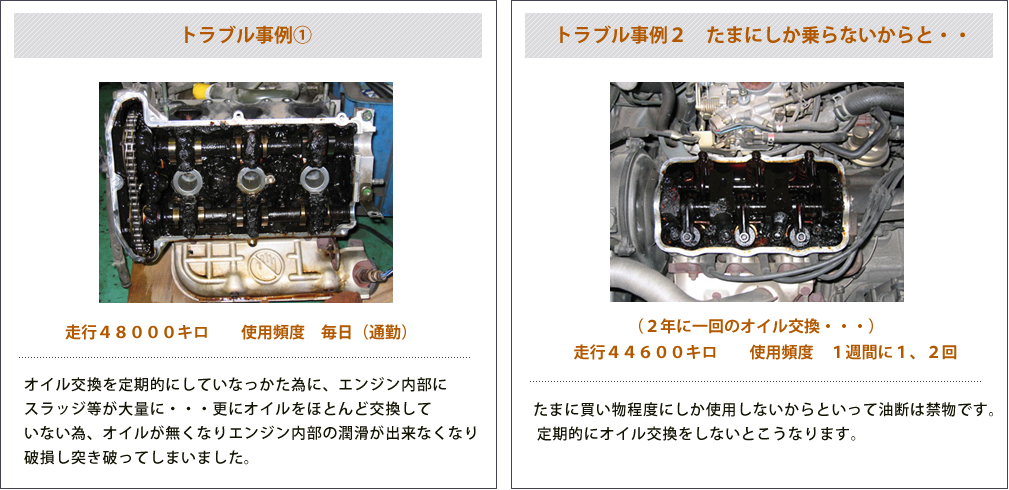

トラブル事例

定期交換している車!!

ご覧になられた方は、一目瞭然だとおもいますが、エンジン内部をきれいに保つことで、避けられる故障があるのです。特にエンジンの故障は高

額の修理費となるため、取り返しのつかないことになることに・・・

当店では、お客様が定期的なオイル交換を行っていただくために、低料金でサービスを提供しています。

間違えだらけのエンジンオイル選び

エンジンオイルを選ぶ時に一番重要なのは

「ピストンとシリンダーの隙間」「エンジン内の各種ガスケットの劣化」と「粘度」に隠されています。

どのエンジンもこのオイルを入れればいい、そんなオイルは存在しません。

最高のコンディションで燃費もパワーも上がり、長持ちさせるエンジンオイルの選び方があります。

あなたのクルマに合ったエンジンオイルの選び方とは?

エンジンオイルを選ぶ時に良くありがちなのが、いいエンジンオイルを選ぼうとすることです。

エンジンオイル自体がいいものを選んでいる人が多いのです。

単純に「値段が高いからいいエンジンオイル=自分のエンジンにもいいオイル」

また「省燃費エンジンオイル」と書かれていたら燃費が良くなると

勘違いしている人が多いのです。

まさに間違ったエンジンオイルの選び方と言えます。

エンジンオイルを選ぶ時に一番重要なのはあなたのクルマに合ったエンジンオイルかどうか?

あなたのエンジンに合ったエンジンオイルを選ばないと、いくら「省燃費オイル」を入れたところで、逆に燃費は悪化し、パワーは落ち、寿命も短くなります。

いくら「高性能なオイル」を入れたところで、逆に燃費は悪化し、パワーも落ち、寿命も短くなってしまうのです。

では、自分のクルマに合ったエンジンオイルとは何なのでしょうか?

ピストンがきれいに動くことを考えてエンジンオイルを選ぶ

エンジン内はシリンダーという部屋の中をピストンが上下します。

そのシリンダーとピストンの間エンジンオイルがあります。エンジンオイルがなければ、シリンダーとピストンは擦れて焼きついてしまうのでエンジンオイルが必要になるのです。

例えば 新品のエンジンの場合にピストンとシリンダーの隙間が1.5mmだったと過程しましょう。

つまり、走行距離が0kmの時、シリンダーとピストンの隙間が1.5mm

だんだん走行距離が伸びて10万キロ走った時のシリンダーとピストンの隙間が8mmだったと仮定します。

シリンダーとピストンの隙間が1.5mm→8mmに広がります。

1.5mmの隙間と8mmの隙間の時では、8mmの隙間の時の方がピストンはガタガタと震えながら上下します。

ピストンがガタガタと震えながら上下するということは、エンジンはスムーズじゃないってことです。

すると、燃費は悪くなるし、パワーもうまく伝わらない、しかもエンジンは磨耗する。

さらに、エンジン内の点火プラグのガスケットは劣化し易い。

エンジン内は空気を圧縮させた時に点火プラグで点火させて爆発させるので高圧になります。

ここからもエンジンオイルが少しずつ漏れます。

ここがエンジンオイルの選び方で一番重要な基礎です。

この基礎をもとに、どうやってエンジンをスムーズに動かしてやるか?ガスケットから漏れないようにするか?

正しいエンジンオイルの選び方は粘度に隠されています。

ガタガタ震えながら上下するエンジン。

隙間の広がったシリンダーとピストン。

この間にあるのはピストンリングとエンジンオイル。

さらに劣化したエンジン内のガスケットから圧縮空気が漏れます。

ピストンリングやガスケットはオーバーホールしなければなりません。

しかし、そんなことしなくてもエンジンオイルでかなりの部分の問題に対処できるのです。

ガタガタ動くシリンダーをエンジンオイルできれいに動かしてやること、また劣化したガスケットから圧縮空気が漏れにくくする事ができるのです。

つまり、エンジンオイルの粘度選びによってピストンの動きをスムーズにガスケットから圧縮空気が漏れないようにしてあげるのです。

簡単に言うと、エンジンオイルの粘度が高ければ高いほど、分厚いエンジンオイルと考えるといいと思います。

どの自動車メーカーも推奨エンジンオイルというものがあります。

この自動車メーカーの推奨エンジンオイルというのは、新品の時の推奨エンジンオイルです。

さっきの話に合わすと、シリンダーとピストンの隙間が1mmの時の推奨エンジンオイルと言う訳。

すると、走れば走る程、自動車メーカーの推奨エンジンオイルは合わなくなってくる。

いつまでも自動車メーカーの推奨エンジンオイルを使用し続けると、エンジンの振動にも燃費にも寿命にも良くないのです。

自動車メーカーやディーラーはそんな事言ってくれないよ!

と思われる方もいるでしょう。

自動車メーカーは自動車を売って儲け、あるいは修理して儲けます。

最高のエンジンオイルの選び方をみんなに伝授しちゃうと、エンジンは故障しないし、車は長持ちするし、自動車メーカー側からあまりうれしくないことばかりなのです。

だから、敢えていいエンジンオイルの選び方なんて言わないだけだと思います。

新車時のエンジンオイルは自動車メーカーが記してくれています。

このエンジンオイルを基準に粘度選びを考えていきましょう。

走行距離が延びれば推奨エンジンオイル粘度から独自でエンジンオイル粘度を選ぶ

あなたの現在のエンジンはどんな状態なのか?

さっきの話に合わすと、あなたの現在のピストンとシリンダーの隙間は何ミリなのか?

エンジン内のガスケットはどれ位劣化しているのか?

これはハッキリ誰にもわかりません。

だから、1発で確実なエンジンオイル粘度を選ぶことは困難です。

しかし、さっき言ってた自動車メーカー推奨エンジンオイルの粘度を基準に考えてみるといいです。

考え方としては、 シリンダーとピストンの隙間が1mmの新車時の自動車メーカー推奨エンジンオイル粘度が10w-30だったとしましょう。

現在あなたのエンジンのシリンダーとピストンの隙間はわからない。

でも、1mm以上になっていることは確かですよね。

エンジンは磨耗していきますからね。

大まかなことを言えば、10w‐30のエンジンオイルよりも粘度の高いエンジンオイルを選ばなければいけないということです。

そこでエンジンオイルを買いに行くと、10w-30とか10w-40とか10w-50とか10w-60とかあります。

今よりエンジンオイル粘度の高いエンジンオイルを選ぶ訳ですから、10w‐40とか10w‐50とか10w‐60になる。

今の10w‐30のエンジンオイルよりも10w‐40を入れた方がいいかどうかをまず探りましょう。

つまり自動車メーカー推奨エンジンオイルよりも少し粘度の高いエンジンオイルを選んで試してみることです。

ちょうどよいエンジンオイル粘度を選ぶとパワーは上がり燃費もよくなり寿命も延びます。

自動車メーカー推奨のエンジンオイル(例えば10w-30とします)を入れ続けると、ピストンとシリンダーの隙間がだんだん広くなって、ガソリンが燃えてピストンを動かそうとしても、その隙間からガスが抜けて圧縮比が下がります。

また、その圧縮空気が劣化したガスケットからも放出されます。

圧縮比が下がると、ガソリンが爆発したパワーがピストンに十分伝わらないので燃費が悪化。さらにエンジンがガタガタ動いて磨耗しやすくなります。

これを新車のようにしてあげるには、エンジンオイル粘度を少しずつ上げていき、シリンダーとピストンの隙間をちょうどいい具合にしてあげること、そして圧縮空気がガスケットから漏れないようにしてあげる事です。

省燃費エンジンオイルを選んだからって燃費が上がる訳ではありません。

省燃費エンジンオイルって聞いたら燃費良くなる気がしますね?

実際は0w-20などのエンジンオイルを省燃費エンジンオイルと呼んでいるだけだと思います。

それに気が付かないで、ずっと省燃費エンジンオイルと言う宣伝文句のエンジンオイルを選び続けると、エンジンはドンドン磨耗して、燃費は悪くなり、寿命も短くなり、ディーラーに行くとそろそろオーバーホールですねぇ とか オイル上がりやオイル下がりですね、ピストンリングを交換しなければなどと言われてしまうわけです。

日本車は良くできています。

正しいエンジンオイルの選び方を理解しているだけで、エンジンは長持ちします。

旧車(古い車)のエンジンオイルってどれがいいの?

旧車(古い車)の燃費が悪くなってきたから燃費を良くしたい・改善(向上)させたい

新車当初よりパワーや燃費が落ちてきたような気がする

多走行車なのだが最近エンジン音に雑音が入っている

オイル上がり下がりなどでプラグがすぐエンジンオイルまみれになる

1000km位走行しただけでエンジンオイルの量が減っているのがわかるほど減りが早い

みんなもエンジンオイルの選び方を理解して、カーメンテナンスを楽しんでご機嫌な愛車を維持して下さい。

エンジンオイルの交換時期は

エンジンオイルの交換時期は、クルマの種類や使用状況によって異なります。一般的には通常の使用で、1万5,000kmまたは1年毎と一般的にいわれていますが、

エンジンや車種などによって異なります。また、この距離・期間以内であっても汚れや減りが激しい場合には交換する必要がありますが、

極端な場合にはエンジンオイルの漏れも疑われますので、整備工場やディーラーで点検してもらう必要があります。

特に、軽自動車やターボ/スーパーチャージャーなど過給器付きのエンジンでは、高回転、高負荷になりやすいことからオイルの管理はより大切です。

そもそも、なぜエンジンオイルの交換が必要かというと、主たる目的に「エンジンの潤滑」がありますが、オイルが各部を潤滑していくと金属間の摩擦などで高分子がせん断され

潤滑性能が低下します。また、エンジン内部で燃料が燃えたときに発生する煤や、金属摩耗粉、また水分の混入などにより、オイル自体の性能が徐々に劣化するためです。

そういった意味ではディーゼルエンジン内部の環境はガソリンエンジンよりも厳しく、燃料に含まれる硫黄成分などからオイルも汚れやすい傾向にあります。ガソリンエンジンよりも

マメな点検と早い時期での交換が必要です。

また、極少量ではありますが、走行しているうちに徐々に消費されてしまうため量も減っていきます。こうした状況を把握するために日常点検時は重要であり、

定期的にエンジンオイルの汚れや量を確認し、必要であれば補充や交換を行うようにしましょう。

エンジンオイル交換時は、同時にオイルフィルターを交換することも必要です。エンジンオイルに混入した不純物を取り除く役目を持つフィルターは、

長期間使っているとオイル内の不純物を除去できなくなり、オイルの性能低下が早まるだけでなく、フィルター自体が詰まってしまいます。こちらの交換の目安はオイル交換2回ごとに

1回というのが基本です。

| 車種 | 交換のめやす | シビアコンディション※ |

|---|---|---|

| ガソリン車 | 1万5,000km、または1年 | 7,500km、または6ヵ月 |

| 軽自動車(ガソリン車) | 1万5,000km、または1年 | 7,500km、または6ヵ月 |

| ガソリンターボ車 | 5,000km、または6ヵ月 | 2,500km、または3ヵ月 |

| 軽自動車(ターボ車) | 5,000km、または6ヵ月 | 2,500km、または3ヵ月 |

| ディーゼル/ ディーゼルターボ車 |

1万km、または1年 | 6,000km、または6ヵ月 |

※シビアコンディション:悪路走行が多い、走行距離が多い、山道な上り下りの頻繁な走行など

参考資料等 JAF(日本自動車連盟)